栗原市文字に古民家を改造した「そば処もんじ:永左エ門」がオープン。

- ①:「古民家そば:永左エ門」の場所をマップで紹介

②:営業日と営業時間の案内

③:メニュー(おすすめ)と問い合わせ先など

「そば処もんじ:永左エ門」

の宮城県栗原市の文字らしい古民家のお店の風景や特徴、店主の蕎麦へのこだわりなど紹介します。

*2024年5月23日に正式オープンしました。

*2025年3月営業開始時よりメニュー改定いたしました。

*2025年7月よりメニュー改定いたしました。

詳しくはメニュー紹介ページ参照ください。

(メニューは季節により随時更新されます)

「そば処もんじ:永左エ門」の場所のマップ:現地付近の写真

「そば処もんじ:永左エ門」

の現住所は以下。

- ・宮城県栗原市栗駒文字津花16番地

マップは以下。

(グーグルマップより引用)

目標地として

「栗原市役所」

からの位置にしてみました。

・距離:約22.1㎞

・時間:約30分ほど

になります。

現地の写真です。

とてもおしゃれな看板で、いかにも

「古民家風」

に感じます。

看板の箇所の坂を上ります。

大きな長屋門が出迎えてくれます。

この長屋門の先に

「そば処もんじ:永左エ門」

のお店があります。

「そば処もんじ:永左エ門」のメニュー:おすすめは「田舎蕎麦きく天付き」

「そば処もんじ:永左エ門」

①:メニュー

②:おすすめは「田舎蕎麦きく天付き」

について写真で案内。

「そば処もんじ:永左エ門」のメニュー:特徴は田舎風

「そば処もんじ:永左エ門」

のメニューは以下の写真で。

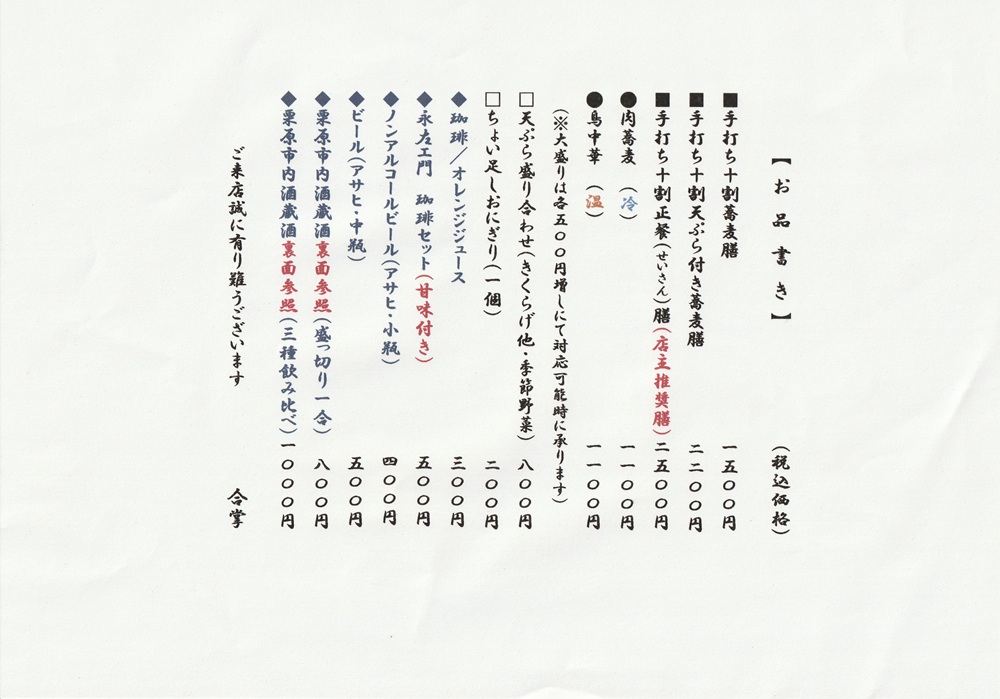

ちなみにメニュー詳細(お品書き:税込価格)は以下。

- ・手打ち十割蕎麦膳:1,500円

・手打ち十割天ぷら付き蕎麦膳:2,200円

・手打ち十割正餐(せいさん)膳(店主推奨膳):2,500円

・肉蕎麦(冷):1,100円

・鳥中華(温):1,100円

*大盛は各500円ましにて対応可能時に賜ります。

・天ぷら盛り合わせ(きくらげ他季節野菜):800円

・ちょい足しおにぎり(一個):200円 - ・珈琲/オレンジジュース :300円

・永左エ門 珈琲セット(甘味付き):500円

・ノンアルコールビール(アサヒ小瓶):400円

・ビール・アサヒ中瓶:500円

・栗原市内の酒蔵酒(盛り切り一合:メニュー裏面参照):800円

・栗原市内酒蔵酒(三種のみ比べ:メニュー裏面参照):1,000円

手打ちそば(田舎十割蕎麦)は一日20食限定なので、予定のある方は事前予約がおすすめです。

予約先は以下。

TEL:0228-24-8812

FAX:0228-24-8812

です。*2025年7月メニュー一部改訂されました。(上記内容です)

イチオシ「田舎蕎麦きく天付き」を写真で紹介

こんな蕎麦です。

・こちらは前菜

・きく天(キクラゲと旬のてんぷら)

・田舎蕎麦きく天付き

開店前なのですが、PRのために作っていただきました。

とてもおいしかったですよ~~~こちら一日20食限定なので予約がおすすめです。

予約先は以下。

TEL:0228-24-8812以下の写真はコーヒーと抹茶をセットにした写真です。

300円で選択追加できます。

ついでですがキノコの

「キクラゲ」

についての豆知識は以下です。

きのこ:キクラゲの詳しい紹介はこちら

(wikipediaへのリンク)*メニューは季節によって、都度変更される可能性があるので写真は参考程度にしてください。

田舎キノコ三昧汁(温)蕎麦(冷)を写真で紹介

キノコ汁がとてもおいしい逸品・

2024年秋(10月)の新メニュー。

キノコ汁です。

とてもおいしいですよ~~

(おすすめします)

キノコは

・むきだけ

・なめこ

・シイタケ

・しめじ

・マイタケ

・えのき

他複数のキノコがはいっている逸品。

但、その日によってキノコの種類が変わるので日替わりで楽しめます。*メニューは季節によって、都度変更される可能性があるので写真は参考程度にしてください。

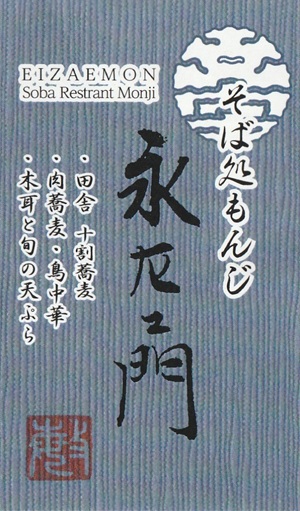

「古民家そば:永左エ門」:営業時間と問い合わせ先

名刺の写真(場所やインスタなど参考にしてください)

「古民家そば:永左エ門」

の営業時間と問い合わせ先はこちら。- ・営業時間:・土・日・月・火:11:00~14:00

(LO:13:00)

・期間休:12月冬至~3月啓蟹前日

・問い合わせ先(予約含)

TEL:0228-24-8812

FAX:0228-24-8812

電話番号のお間違いにはご注意ください。

*:2025年の営業日の変更について。

2025年3月より営業日が以下のように変更になります。・「土・日・月・火」

です。

お店の風景と駐車場など

ここからは、古民家風の店内とお店の外観や駐車場など紹介します。

・駐車場:入り口のゆるい坂を上って右手側。

・長屋門

・長屋門の天井

・お店の正面風景(長屋門の奥)

・お店玄関

・店内風景(築嘉永6年(1853年):170年ほど経過古民家

・囲炉裏の風景:床も特徴的

・店内風景

店内は4テーブル:基本的に1テーブル4人

・そば打ちのスペース:ここでそばを打ちます。

蕎麦打ちの場所は玄関わきの中のスペース。

誰でもその場所は見学できます。

お帰りの際は上記写真を左折してください。

「そば処もんじ:永左エ門」でそばを食べたらせせらぎ散歩道を散策

「そば処もんじ:永左エ門」

の脇を流れるのは

「二迫川」この川沿いを散策するのも暑い夏にはおすすめ。

川のせせらぎと流れゆく水の音を観賞しながら、自然の空気に触れるのもとても良いこと。

場所はお店のすぐ下になります。・せせらぎ散歩道の入り口

左上がお店です。

・せせらぎ散歩道の全景

・二迫川の手前

・左脇の木々は昨年植樹した桜

・形のいい栗の木

上の栗の木ですが、冬にはこんな形を見せてくれます。

以下の様な解析があります。

(参考まで)「水の流れる音を聴きに行こう」

人間は自然の音を聞くことで、ストレスや痛みが軽減するだけでなく、ポジティブな感情や認知機能も向上することが示されています。

*カールトン大学

システマティックレビュー

メタ解析「休日は森林浴してそば食べて・・水の流れる音を聴き!」

季節が変わると、色んな景色に変化していきます。

川の流れは夏には涼しく感じてとてもよさげ!文字と蕎麦(そば)の歴史のお話

文字と蕎麦の関係(歴史)と

「そば処もんじ:永左エ門」

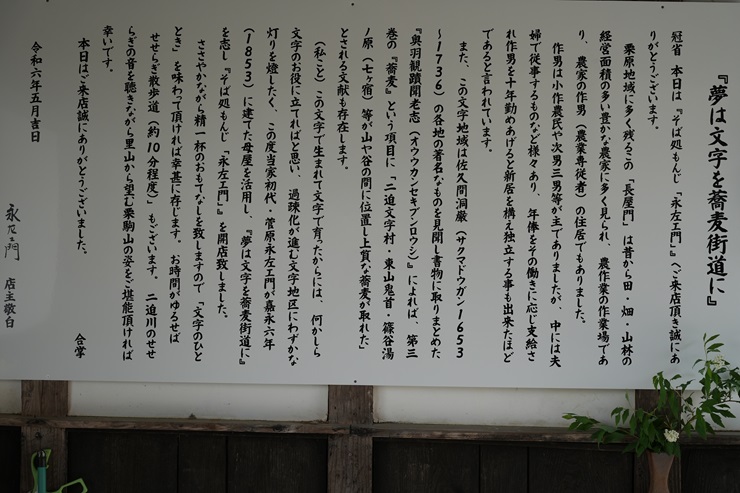

の古民家の由来や茂庭綱元が奨励した(?)かもしれない食料としての蕎麦の勝手な推論など。「そば処もんじ:永左エ門」の古民家の歴史と店主の思い

まずは長屋門内のこのお品書き。

「そば処もんじ:永左エ門」

のの古民家は

・築:嘉永6年(1853年)

なのでほぼ170年ほど以前の建物です。

昔の建物らしく、店内の写真をご覧のように梁が曲がってます。

管理人の私の家も同じく曲がりでした。

しかも、炉端(囲炉裏)でお湯を沸かしたり、魚を焼いたりしていたので、写真のように黒く煤けています。

これが古民家の特徴です。店主はこの古民家の生まれ。

この古民家で生まれ育ち、実際にここに住んでいて40年ほど以前に隣に母屋を新築。

この古民家は解体せずに残していたんだな。郵便局を今年定年退職して

「そば処もんじ:永左エ門」

を開業。

ちなみに

「永左エ門」

は嘉永6年にこの家を建てた初代の方の名前だそうな。店主の思いは上記をご一読ください。

文字と蕎麦の関係を歴史でひも解いてみる

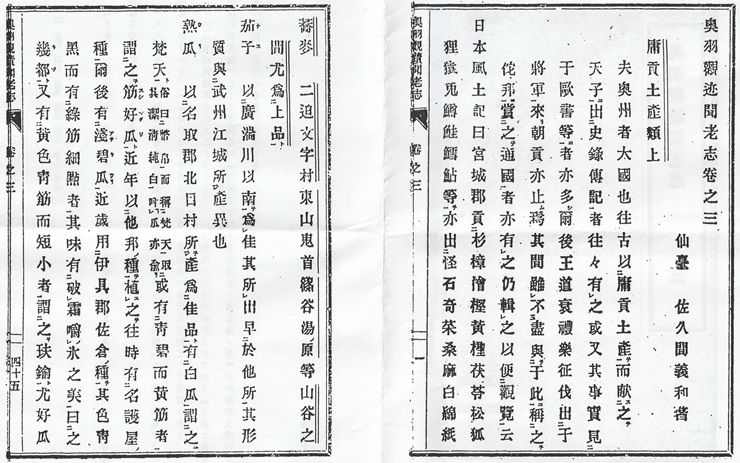

以下のような古典文書があります。

上記は

「奥羽観蹟聞老志」

(おううかんせきぶんろうし)

と言う江戸時代初期の書物からの抜粋です。

「奥羽観蹟聞老志」

の作者は

「佐久間洞巌(本名:佐久間義和。字は子拔。別号は 容軒、太白山人など。1653~1736)

と言う方です。

本文献の詳しい説明はこちらです。上記の文献の写真の中で

「蕎麦」の項で

①:二迫文字村

②:東山鬼首

③:篠谷湯之原

について「上品也」と記されています。

しかも前置きの文に④:天子

⑤:将軍に対して「朝貢」と書かれています。

いわゆる献上品と私自身は解釈しました。

この古典が書かれた時代

「1640年代」

には、文字は品質の良い、しかも上品な献上品としても重宝される、蕎麦の産地として有名だったんだと思います。文字が蕎麦の産地だった理由を探ってみる:個人的な想像

文字の英雄は

「茂庭綱元公」

です。

本サイトでも「茂庭綱元公」の記事は複数掲載しました。茂庭綱元は文字の領主で岩ケ崎城とも深い関係が!茂庭町は茂庭氏から!

そこで私の私見ですが、以下物語として。

当時の文字はどんな環境だった?

江戸時代、またはそれ以前の戦乱の時代以前から

「米」

は貴重品で、お金の代用品でもありました。

大名の多寡は

「石高」(米の生産量)

で表された時代です。江戸時代の武士の給料もコメで支払われていた時代。

幕末の英雄「勝海舟」の父の

「勝子吉」

の石高は、直参旗本のほぼ最低の

「50石二人扶持」

でした。

給料が「50石」(年収)です。

コメが給料だった時代です。くしくも大阪の堂島には世界初の先物市場で

「米相場」

が機能していました。(1700年代以降)1,600年代の文字はコメの産地と言うよりは、米も作りながら

「蕎麦」

も食べていたんだと思います。

コメの不足を、麦やそばで空腹を満たしていたと思うのがごく自然だと。同居人の、今年91歳のおふくろさん曰く

「昔は(戦前とその近辺の時代)米がとれなくて蕎麦や麦で空腹を満たしていたものだと。」

そういいます。

どこの家でも、その辺の空き地を開墾し麦やそばを植えたものだと。

確かに、我が家でも麦を植えていました。(小さいころの記憶)しかしながら、今のような製粉技術があった時代ではありませんから、黒くて全くおいしそうに思えなかったとも、私のおふくろさんは言っています。

ここからは私の推測ですが

「茂庭綱元公」

が、伊達政宗公からこの文字の地に、約1000石を隠居料として拝領し

「洞泉院」

を開山した時点で、米の石高(生産量)では住民のおなかを満たせなかった事態を憂い

「蕎麦」

の生産を奨励した?

のかもしれません。

蕎麦なら、年貢の取り立てもなかった(?)かもしれませんから。「1,000石」

と言っても、その相当数は年貢として徴収されてたでしょうから、やはり住民はいつも

「空腹」

だったのかもしれません。

まさに、食うために生きていた時代でしょう。しかしながら・・そのそばが「上品」な県内三か所のうち一か所の生産地だった。

しかも、将軍やお殿様にに献上品として重宝される商品だった。今では夢のようなお話。

しかし、おふくろさんの言うように、以前はどこの家でも

「蕎麦」

や麦は作っていたものだ・・この言葉には江戸時代からの名残を感じるのは、私だけでしょうか?

そこに文字の蕎麦の歴史を感じます。- ・手打ち十割蕎麦膳:1,500円